- 『スマホ脳』アンデュ・ハンセン著(新潮新書)を紹介します。

- 【問題1】 『スマホ脳』というタイトルから,簡単にいうとこの本はどんな内容だと,あなたは思いますか。

- 【問題2】 人間には感情がありますが,感情は何のためにあるのでしょうか。

- 【問題3】 人間にとって,うつの役目とは何でしょうか。正解が1つとは限りません。

- 【問題4】 被験者にお金をもらえるカードを引いてもらうとします。それは,ある一定の頻度でカードを引くとお金がもらえるように設定してあるとします。どの頻度のときに被験者の脳内のドーパミン量が最も増えるでしょうか。

- 【問題5】 大学生500人の記憶力と集中力を調査しました。スマホを教室の外に置いた学生と,スマホをサイレントモードにしてポケットにしまいこんだ学生との違いはあったのでしょうか。

- 【問題6】 人間は噂話(特に悪い噂話)が大好きです。それはなぜでしょうか。

- 【問題7】 学校でスマホを禁止した場合について,禁止していない学校と比べてどうなるかという実験が行われました。その結果はどうだったでしょうか。

- 【問題8】 多くの人がストレスを受け,集中できず,デジタルな情報の洪水に溺れそうになっている今,自分の心や身体をストレスから守る対抗策はあるのだろうか。あなたはどう思いますか。

- 【質問1】 それでは,なぜ運動をすれば集中力が増すのでしょう。あなたの考えを教えてください。

- 【問題9】 気分障害(躁うつ病を含む)患者数は,日本で2011年(平成23年)に増えていると思いますか。あなたはどう思いますか。

- この本に書かれていることを大きくまとめると,以下の2点になります。

- 忘れないように

『スマホ脳』アンデュ・ハンセン著(新潮新書)を紹介します。

本の内容に沿って自分で問題を設定し,答えになる選択肢を作り,読む人が少しでも考えられるようにしました。本文の内容に能動的に興味をもってもらえるかなと考えたからです。

アンデュ・ハンセン氏について簡単に紹介しておきます。

1974年スウェーデン生まれ。精神科医。経営学修士。現在は病院勤務の傍らメディア活動を続け,前作『一流の頭脳』は世界的ベストセラーになっています。

著者は精神科医からみたスマホの人に与える影響を考察していますが,確かなことではなく「そういうことが言えるだろうという程度じゃないか」と私は認識しています。なので,彼の主張はすべて仮説として受け取ってください。

早速,問題1から考えてみてください。

【問題1】 『スマホ脳』というタイトルから,簡単にいうとこの本はどんな内容だと,あなたは思いますか。

あなたは,どうしてそう思いますか。

答えは,このレポートの最後にお知らせします。

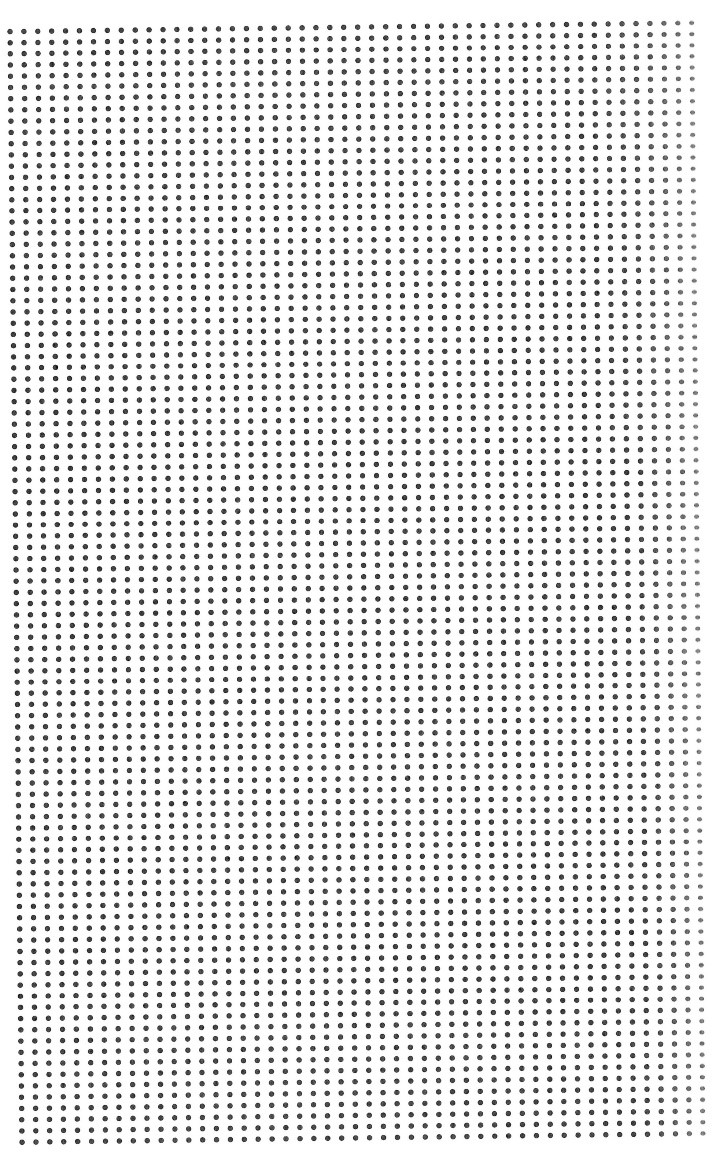

人類はスマホなしで歴史を作ってきた。

上の点の数は全部で1万個あります。この点1個が,20万年前に私たちの種が東アフリカに出現して以来の1世代(約30年)を表しています。点を全部合わせると人類の歴史になります。

この中で車や電気,水道やテレビのある世界に生きたのは何世代だろうか。

・・・・・・・・(点8個分です。)

コンピューターや携帯電話,飛行機が存在する世界に生きたのは?

・・・(点3個分です。)

スマホ,フェイスブック,インターネットがあって当たり前の世界しか経験していないのは?

・(点1個分です。)

脳は人間が暮らす世界に適応してきました。ここで言う“世界”とは,今の私たちが慣れ切っている世界――さっきの点でいうと最後の数個――とは根本的に違った世界のことです。

【問題2】 人間には感情がありますが,感情は何のためにあるのでしょうか。

どうしてそう思いますか。

人間の感情はたった2つのためだけに存在します。それは,自分の命を守ることと遺伝子を残すということです。

正解は,イです。

人間は,感情によって決断するようにプログラミングされています。例えば,お腹が空いているときに食べ物を見ると,脳がドーパミンを放出し,食べたいという欲求を促します。その時,ネガティブな感情が最優先です。

ネガティブな感情はポジティブな感情に勝ります。人類の歴史の中で,負の感情は脅威に結び付くことが多かったのです。そして脅威には即座に対応しないといけませんでした。

食べたり飲んだり,眠ったり交尾したりは先延ばしにできますが,脅威への先延ばしはできません。殺されるかもしれないからです。

強いストレスや心配事があると,それ以外のことを考えられなくなるのはこれが原因です。

ストレス,不安,うつには役目があります。

【問題3】 人間にとって,うつの役目とは何でしょうか。正解が1つとは限りません。

あなたは,どうしてそう思いますか。

正解は,ア,イ,ウ,エ,全部です。

うつのリスクを高める遺伝子が,神経伝達物質セロトニンを司っていて,それがストレスを感じやすくする。人工的な方法でマウスからその遺伝子を取り除くと,ストレスの耐性ができた。そもそもなぜそんな遺伝子があるのだろうか。どうして進化の過程で取り除かれなかったのか。

理由はおそらく,一番強いとか賢い,もしくは一番ストレスに強い人が必ずしも生き残れた訳ではなかったからだろう。危険や争いを避け,感染症にかからず,常に食料不足の世界で餓死しないことも,同じくらい大切だった。今これほど多くの人々がうつや不安に悩まされている大きな原因は,そこにあると思う。その特性が私たちを生き延びさせてきたのだから。

新しい環境を渇望するドーパミン

【問題4】 被験者にお金をもらえるカードを引いてもらうとします。それは,ある一定の頻度でカードを引くとお金がもらえるように設定してあるとします。どの頻度のときに被験者の脳内のドーパミン量が最も増えるでしょうか。

あなたは,どうしてそう思いますか。

あなたに正解をお知らせする前に,ハンセン氏の考えを書いておきます。

普通に考えると不確かなものよりも確かなものを好むべくではないかと考えられる。なぜ脳は不確かな結果の方に多くのドーパミン報酬を与えるのだろうか。その答えに100%の確証はないが,最も信憑性が高い説明はこうだ。「ドーパミンの最重要課題は,人間に行動する動機を与えることだから」。

このメカニズムをうまく利用しているのは,ゲーム会社やカジノだけではない。チャットやメールの着信音が鳴るとスマホを手に取りたくなるのもそのせいなのだ。何か大切な連絡かもしれない――。たいていの場合,着信音が聞こえたときの方が,実際にメールやチャットを読んでいるときよりもドーパミンの量が増える。

SNS上のあなたの写真に「いいね」がつくのは,実は,誰かが「親指を立てたマーク」を押した瞬間ではない。親指やハートマークがつくのを保留することがある。そうやって,私たちの報酬系が最高潮に煽られる瞬間を待つのだ。刺激を少しずつ分散することで,デジタルなご褒美への期待値を最大限にもできる。

SNSの開発者は,人間の報酬システムを詳しく研究し,脳が不確かな結果を偏愛していることや,どのくらいの頻度が効果的なのかを,ちゃんとわかっている。時間を問わずスマホを手に取りたくなるような,驚きの瞬間を創造する知識も持っている。

自分が開発した機能があまりに人間の脳に影響を与えることを知り,後悔している開発者がいることを知ってほしい。IT企業トップの人々は,自分の子どもにスマホを与えない。スマホが子どもに悪い影響を与えることを知っているからだ。

お待たせしました。

正解は,イです。

【問題5】 大学生500人の記憶力と集中力を調査しました。スマホを教室の外に置いた学生と,スマホをサイレントモードにしてポケットにしまいこんだ学生との違いはあったのでしょうか。

あなたは,なぜそれを選びましたか。

スマホには,人間の注意を引き付けるものすごい威力がある。その威力は,ポケットにしまうくらいでは抑えられない。何かを無視するというのは,そこに能動的な能力を使ってしまう。

ポケットの中のスマホが持つデジタルな魔力を,脳は無意識のレベルで感知し,「スマホを無視すること」に知能の処理能力を使ってしまうようだ。その結果,本来の集中力を発揮できなくなる。

食事中に相手がスマホをテーブルの上に置いているだけで,会話に集中できなくなったり,相手を信用しづらく共感しにくくなったりする。スマホが気になるという衝動に抵抗するために,限りある集中力が使われるからである。

答えは,アです。

【問題6】 人間は噂話(特に悪い噂話)が大好きです。それはなぜでしょうか。

あなたは,なぜそれを選びましたか。

人間の祖先は危険な世界に暮らしていた。飢餓や感染症,事故,猛獣に襲われるのが当たり前で,10歳になる前に半数が亡くなった。

その中でも最も恐ろしい脅威は,ライオンでも伝染病でも飢餓でもなく,他の人間だった。狩猟採集民のうち10~15%が,別の人間に殺されていたと言われている。

原始的な農業社会になってからはさらに悪化し,5人に1人だ。

おそらく,言い争いの種が増えたのだろう。それらは仲間内での殺人統計だが,異なる部族間となると数字はもっと高くなるはずだ。

昔,人口の1~2割が他の人間に殺されていた世界では,誰が誰に恨みを抱いているか,誰に気を付けた方がいいかといった情報は,食べ物がどこにあるかと同じくらい重要だった。噂話をすると,満足感を感じるように脳のメカニズムが進化してきた。私たちが生き延びるのを助けたのは,食べ物とゴシップだった。

正解は,アです。

マシュマロをすぐに1個もらうより2個もらうために15分待てる4歳児は基本的に,数十年後に学歴が高くいい仕事に就いている。

つまり,自制心は人生の早い段階で現れ,将来性にも関わってくる――と解釈できる。

しかし報酬を先延ばしにできる力は生まれたときからあるわけではなく,生活環境の影響を受けるし訓練で伸ばすこともできる。よくスマホを使う人のほうが衝動的になりやすく,報酬を先延ばしするのが下手だということだ。

【問題7】 学校でスマホを禁止した場合について,禁止していない学校と比べてどうなるかという実験が行われました。その結果はどうだったでしょうか。

どうしてそう思いますか。

スマホが学習に及ぼす影響について100件近くの調査を行い,これ以上ないくらいはっきりくらいはっきりとした結論が出た。「スマホを使いながらの学習だと,複数のメカニズムが妨げられる」つまり,子どもも大人もスマホによって学習を妨害されるという結果だった。

英国では,ロンドン,マンチェスター,バーミンガム,レスターにある複数の学校でスマホの使用を禁止した。生徒達は朝スマホを預け,学校が終わると返してもらう。その結果,9年生は1年間で1週間長く学校に通ったのに相当するほどの学習効果があった。特に成績を伸ばしたのは,勉強で苦労していた生徒たちだった。

教室にスマホがなければ,子ども達はもっとノートをとるだろう。米国の研究者がある授業で子ども達を観察したところ,スマホを持っていない子どものほうがよくノートを取っていた。それも,かなり。その子たちのほうがよく学んでもいた。後で授業の内容を質問すると,スマホを持っていた子たちよりも明らかによく覚えていた。

勉強するときに紙を使うこと自体にもメリットがあるのだろう。ノルウェーの研究者が小学校高学年のグループの半数に紙の書籍で短編小説を読ませ,残りの半分にはタブレット端末で読ませた。その結果,紙の書籍で読んだグループのほうが内容をよく覚えていた。

同じ小説を読んだのにだ。特によく覚えていたのは,話の中でどういう順番で出来事が起こったかだった。考えられる説明としては,脳がデジタル端末のメールやチャット,更新情報などがくれるドーパミンの報酬に慣れきってしまっているからというものだ。脳が文章に集中するよりも,報酬がないことを無視するのに貴重な能力を費やしてしまい,結果として学びが悪くなるというのである。

正解は,アです。

【問題8】 多くの人がストレスを受け,集中できず,デジタルな情報の洪水に溺れそうになっている今,自分の心や身体をストレスから守る対抗策はあるのだろうか。あなたはどう思いますか。

イを選んだ人に聞きます。

対抗策,ずばりそれはなんだと思いますか。

どうしてそう思いますか。

Aさんは,運動することでストレスや不安に対処しているという。私はこれまでに同様の話を何百もの違ったバージョンで聞いてきた。診察室で,街中で,手紙やメールで,健康にとって運動がどれほどプラスに働くのかを。

しかし,身体を動かすと心が健康になるというのは,ただのはじまりに過ぎない。基本的にすべての知的能力が,運動によって機能を向上させるのだ。集中できるようになるし,記憶力が高まり,ストレスにも強くなる。運動はスマートな対抗策だ。最善の方法と言ってもいいかもしれない。

子どもでも,運動すると衝動を抑えやすくなり,スウェーデンの学校でもそれを取り入れ始めた。やり方はいろいろあるが,各科目の授業時間が減らないよう,授業開始前に15~20分間,皆で身体を動かすことが多い。この取り組みの結果はまだ研究報告という形で発表されていないが,努力が実を結んだ様子が記事になっている。

ヨーテボリ・ポステン紙とスウェーデン公共放送のニュースサイトの記事で,見出しはそれぞれ「心拍数と共に成績アップ」「授業前に運動,ボーデン市の生徒が成績上昇」だ。身体を動かしたことで子ども達はよく学び,態度も落ち着く。以前よりも集中できるようになり,衝動的な行動が減ったという。

正解は,イです。

【質問1】 それでは,なぜ運動をすれば集中力が増すのでしょう。あなたの考えを教えてください。

答えはおそらく,私たちの先祖が身体をよく動かしていたからだ。狩りをしたり自分が追われたりしたときは,最大限の集中力が必要だ。本当に必要なときにいちばん集中力を発揮できるように,脳は数百万年かけて進化したのだ。身体を動かすことであなたや私の集中力は高まる。だが今は猟に出たり,猛獣を避けたりするために集中力を発揮する必要はない。教室の椅子にじっと座っている,仕事のプレゼンをするといったことのために必要なのだ。

※

長らくお待たせしました。忘れた方もおられるかもしれませんね。

【問題1】の答えは,イです。

できれば,この本を一度手に取って読んでみてください。あなたなりの新しい発見があると思います。ここで一つ私が気になった点を調べてみます。それは,スマホが普及だした2011年から睡眠障害で受診した人がスウェーデンでは,<オーバーヒートした>と書いてあります(本書p.187)。

オーバーヒートとは,言葉の意味としては,過度に興奮した状態です。本書ではどんな意味で使われているのかはっきりしないのですが,今回人数が増えたと解釈しました。果たして日本でも同じような現象が現れていたのでしょうか。最後の問題です。

【問題9】 気分障害(躁うつ病を含む)患者数は,日本で2011年(平成23年)に増えていると思いますか。あなたはどう思いますか。

あなたは,どうして,そう思いますか。

調べた結果,日本では イ.逆に減っている,が正解になります。2011年は平成23年になります。

気分障害という病気の原因は,スマホの数に関係あるという単純な問題ではなさそうです。スマホ以外のいろいろな社会的要因が絡み合っているのではないかと考えられます。今の私には,それが何かはわかりません。

この本に書かれていることを大きくまとめると,以下の2点になります。

最後に,人がスマホから受ける影響を最小限にとどめるためのアドバイスです。

-

スマホの音(プッシュ通知も)は,すべてオフに

-

スマホの表示をモノクロに

-

友達と会っているときは,スマホをなるべく遠ざける

-

教室ではスマホは禁止

-

スマホを寝室に置かない

-

SNSはPCだけで使う

※

突然ですが,CMです。

なんとなく身体がだるい,とか調子が悪いと感じる場合は,枕をかえることで改善するかもしれません。そんな方は下のサイトをみてください。

自律神経の調整なら【Cure:Re THE MAKURA】におまかせ!

![]()

忘れないように

地球が誕生したのが46億年前で,長さに例えて46kmとすると,ヒトが生まれたのが20万年前で2m,人間の寿命が100年とすると,およそ1mmの長さを生きることになります。46㎞のうちの1mmだけ人間は生きることになります。(2mのうち1mmだけ自分は生きる,の方がより的確でしょうか?)

46㎞は大津市の南北の長さとほぼ同じです。(大津市は、東西約 20.6km、南北約 45.6km と 南北に長い市域になります。)人生長いようで,短いですね。悔いのないように毎日を楽しく生きましょう!

三石巌曰く,快眠快便だけの生活はブタの生き方!。

(ブタに失礼かな?)

最後まで読んでいただき,ありがとうございました。

あなたのお役に,少しでもたてたならうれしいです!

毎日の生活に疲れたと感じたら,旅行はどうでしょうか?

国内旅行で温泉でも入ってのんびりしましょう!

<じゃらん>では,いろんな種類の宿泊施設を紹介しています。

犬や猫と一緒に泊まれる宿。

露天風呂付き客室がある宿。

リーズナブルな宿。

市内にある交通の便がとてつもなく便利な宿。

あなたの宿泊条件にピッタリの宿が必ずあります。

お値段の設定もいろいろです。

ぜひ調べてみてください。

そして,よかったら下のサイトからどうぞ。