1年生算数で学習する一桁どうしの繰り上がりのないたし算及び,繰り上がりのあるたし算ができるようになるためのコツがあります。そのコツをどうやって子どもに教えたらいいのか、ブロックを使う方法を詳しく丁寧に説明します。

1.数と半具体物

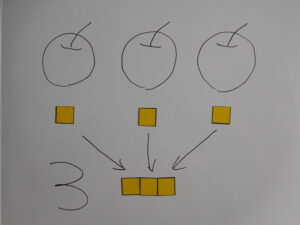

数と半具体物を対比させて、数を数量的に考えられることが子どもにとって大切になります。

ここで半具体物というのは、ブロックなどの同じ形をした数えられる物体と考えてください。具体物とは、ミカンとかリンゴ、鉛筆などの品物と考えてもらって結構です。

これから具体的に説明いたします。

1年生では、算数セットを使っている学校が多いと思います。その算数セットの中には、ブロックというものがあるはずです。ブロックがあるのは、数と半具体物を使って考えるためにあるのです。

例えば、

りんご3個をブロックに変身させると、3という数字はブロックでは□□□と表すことができます。

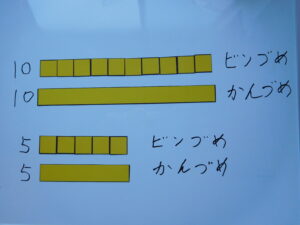

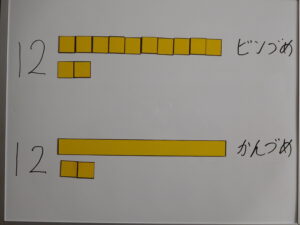

ここで「ビンづめ」と「かんづめ」の考え方を紹介します。この考え方は、徳島県の新居さん(故人)が使いはじめたと聞いています。

「ビンづめ」は、こんな感じです。中身が見えます。

「かんづめ」は、こんな感じです。中身が見えません。

ブロックで「ビンづめ」と「かんづめ」を表すとこんな感じになります。

「ビンづめ」「かんづめ」の考え方は簡単ではないかと思われるかもしれません。しかし,子どもにとっては,そんな簡単なことではありません。

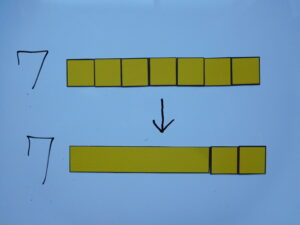

例えば7という数字は、ブロックでは□□□□□□□と表すことができます。いちいち数えるのは大変です。そこで、5個□□□□□のブロックを「かんづめ」にします。

つまり7という数字は、ブロックでは写真のようになります。12という数字は、12個□□□□□□□□□□□□のブロックで表されます。このブロックを「かんづめ」にすると、写真のようになります。

数字をブロックという半具体物で表したり、半具体物のブロックの数を数字で表したりすることで、数字の量が理解できるようになります。

繰り返しますが、これは子どもにとって簡単なことではありません。指導者がグロックを並べて子どもにブロックの数を言ってもらったり、指導者が数を言って子どもにその数に合うブロックを並べてもらったりします。この活動を通して数字とその量が、子どもの中でイメージできるようになります。ただし,子どもに無理やりやらせると子どもは嫌になりますから,「上手にできるねー,すごいねー」と子どもが嫌がらないように繰り返すことが大切です。

この活動は、必ず楽しい雰囲気の中で学習させることが大切です。少なくとも子どもが嫌がらないことが大事です。子どもが数字嫌いになったら計算力を子どもに付けることは不可能に近くなるからです。

文章で説明することは、難しい部分もあるので映像でも説明していますので分かりにくい場合は、動画で確認してください。

動画で確認する場合は次の →ここ! をクリックしてください。

2.10のまとまり

数字とブロックの認識が一致するようになってくると、10の“かたまり”の構成を意識してもらいます。なぜ10の“かたまり”かというと、10進法だからです。

数字は10の“かたまり”ごとに位が1つ上がります。1が10個集まって10です。10が10個集まって100です。100が10個集まって1000です。この感覚です。このことについても,子どもにとって認識することは簡単ではありません。なので、ここでも繰り返し練習します。一気にではなく少しずつ進めていきます。

例えば、

10は1と9 10は2と8 10は3と7 10は4と6 10は5と5

10は6と4 10は7と3 10は8と2 10は9と1 10は10と0

と、言いながらブロックを操作します。

慣れてきたら、

全部を順番に子どもが復唱したり,暗唱したり、します。

10は●と●、10は●と●、10は●と●、(●の部分だけ子どもが言う)と暗唱したり、

10は4と●、10は8と●、と問題を出したりして、(●の部分は子どもが言う)子どもが飽きないようにすることが大事です。

3.たし算①

たし算ができるようになるためには、上記の数の量を子どもが瞬時に認識できるようになることが前提です。

もちろん、数の量の認識とたし算の練習を重複しながら進めることもOKです。その辺は堅苦しく考えないでください。たし算の練習をしていたら、“数の量が理解できたよ”という場合もあるからです。数の量が認識できるようになったら、たし算に進みます。

ここで、一桁どうしのたし算を2つに分けます。繰り上がりの無いたし算と繰り上がりのあるたし算の2つです。

一桁どうしのたし算で、繰り上がりの無いたし算は、

以上、一桁どうしのたし算で繰り上がりの無いたし算の数は全部で55個あります。

このたし算は、ブロックを操作しながら子どもに答えを出してもらいます。最初のうちは必ずブロックを操作して答えを出してもらいます。どうしてかというと,子どもが数の量をイメージするためです。

数の量をイメージすることは計算することにおいて、後々威力を発揮します。理由は5年生の計算の最後で説明します。ここでは、数の量のイメージが大切である、と認識しておいてください。何回か練習するうちに、答えを覚えてしまいます。そしたらブロック無しでOKです。

4.繰り上がりのあるたし算練習の前に

今までに10の数の構成を認識しました。ここでは、繰り上がりをスムーズにできるようにするために、いろんな数の構成を認識します。

例えば、

9は1と8、9は2と7、9は3と6、9は4と5、9は5と4、

9は6と3、9は7と2、9は8と1、9は0と9、のように

何回も練習します。

もちろんブロックを操作しながら声を出してもらいます。

同じように、

8は1と7、8は2と6、8は3と5、8は4と4、

8は5と3、8は6と2、8は7と1、8は8と0、

のように何回も練習します。

もちろんブロックを操作しながら声を出してもらいます。

同じように、

7は1と6、7は2と5、7は3と4、7は4と3、7は5と2、

7は6と1、7は7と0、

のように何回も練習します。

もちろんブロックを操作しながら声を出してもらいます。

同じように、

6は1と5、6は2と4、6は3と3、6は4と2、

6は5と1、6は6と0、

のように何回も練習します。

もちろんブロックを操作しながら声を出してもらいます。

5、4、3、2、の数の構成の練習は省きます。

1と0はしません。

5.たし算②

一桁どうしのたし算で、繰り上がりのあるたし算は、

の全部で45個です。

小学校ではよくサクランボ計算をします。どんな計算かというと、例えば8+7の計算をしてみましょう。7は2と5、8と2で10。10と5で15、答え15というように計算します。詳しくは、動画を見てください。 → ここ をクリックすると動画が見られます。

続き→https://youtu.be/FVwQJuSXHcw

もう1つ、ブロックを使うやり方があります。動画を作りましたので見てください。ブロックでは10のまとまりを作ることがキモになります。自分なりのやり方を工夫することもOKです。 → ここをクリックすると見られます。

続き→https://youtu.be/hwQJlYOVMgU

この計算は何度も何度も繰り返し練習します。45個の繰り上がりのあるたし算の計算が全部できるようになる頃には、もうブロック無しで、サクランボ無しで計算できるようになります。

できるようにならなかったら、どうするのか?

焦らずに続けたら大丈夫です!

いつかできるようになります!

心配しないでください。

6.たし算③

このたし算は基本中の基本ですから、何日かかってもできるようになるまで繰り返し練習します。この基本ができなくては、これからの学ぶ算数の計算が嫌いになるからです。たし算の基本でつまづいていたら計算するのに時間がかかってしまって,計算自体が楽しいはずがありません。“計算はいつでもすらすら解ける”が基本です。でないと、

もっとずっと楽しい数学的な思考の学習までついていけないからです。

おまけの動画・・・・・繰り上がりのある一桁どうしのたし算は、3+8のように横式になっています。しかし、縦式(ひっ算の足し算という意味)の方が位取りの関係で子どもの学習には向いていると思います。

なぜかというと理由は2つあります。

一つは数字の1の位、十の位を早くから認識しやすいこと、

もう一つは2年生からひっ算を学習するのですが、

2年生から後の学年は,計算をひっ算でするからです。

なので1年生の後期からは、ひっ算を導入した方が良いと思います。

1年生のひっ算のやり方は、タイルを使って今まで説明したようにするだけです。文章では分かりにくいので動画を作りました。→をクリックすると動画が見られます。

もしかしたら繰り返し何回も練習しても、どうしてもできないお子さんがいらっしゃるかもしれません。その場合は、計算機(電卓)で計算してください。それでもOKです。それで大丈夫です。

電卓の操作が上手になって、算数や数学が得意になるかもしれません。ただし、入学試験では電卓が使えないのでかなり不利になるかもしれません。中学時代,数学が大の苦手で、大人になって会社の経理を担当していた私の友人がいます。世の中そんなもんです(笑)

計算ができなくても時間をかけて長い目でみてあげればOKです。学校の勉強ができるということは、人間の能力のほんの一部分ですから。要は、学習をなるべく楽しむようにして学ぶことが一番大事です。

以上が1年生のたし算の考え方です。

最後まで読んでいただき,ありがとうございました。

それでもどうしても,お子さんが計算ができるようにならない,ということであれば私(ヒロじい)に相談してください。私は,家庭教師もしていますのでこのサイトの一番下の<お問合わせ>より質問してください。よろしくお願いいたします。

毎日の生活で疲れたら,温泉へ行ってのんびりしませんか?

よかったら下のサイトから予約してください。

私はいつも下のサイトの<じゃらん>で予約しています。

私のお勧めは,兵庫県北部・湯村温泉のコトブキという旅館です。

コトブキの方はフレンドリーで話しやすく親切です。

値段もリーズナブルです。

部屋もベッドも広いですよ。

ただし,露天風呂はありません。

それだけが残念です。

露天風呂が好きな人は,井づつ屋さんがいいですね。

井づつ屋さんは,老舗旅館です。

個室食や露天風呂付の部屋がいい方は,朝野やさんです。

ただし,値段が高いです。

下のサイトを見るだけでも楽しいですよ(笑)。