Hiro

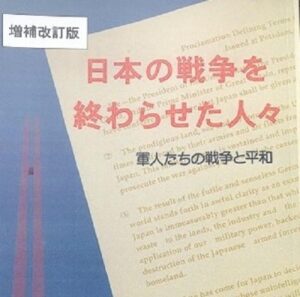

この本を読み終えて,「日本の戦争を終わらせることは,自分の予想をはるかに超えるほど,かなり難しいことだった」ということが理解できました。

Hiro

どんな経緯で太平洋戦争が終結したのか興味がある方は,この本をぜひ読んでください。この本の内容を数ページのレポートにまとめることは,今の私にはできません。

Hiro

日本の戦争を終わらせるにあたって,大きな働きをしたのが鈴木貫太郎氏である,とこの本に書いています。そこで,このレポートでは鈴木貫太郎氏に焦点をあてた終戦の様子をあなたにお伝えできたらと思います。

Hiro

今回,次の2つの側面から見た鈴木氏についてまとめてみます。1つは首相としての鈴木氏,もう1つは教育者としての鈴木氏です。

Hiro

いつもと同じように,4つの問題について,あなたに考えていただきながらこの本のポイントをあなたにお伝えできたら,と考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

①首相としての鈴木貫太郎

戦争を終わらせることができたのは,当時の鈴木貫太郎総理でした。彼は,元海軍大将,元侍従長(じじゅうちょう)【侍従(英:Chamberlain)とは、しばしば高貴な立場の人物に付き従い、身の回りの世話などをする行為、または従う者そのものを指す】です。

彼は,1945年4月7日に首相になりました。その日,沖縄戦に向けて航行していた戦艦「大和」が,アメリカ軍の攻撃を受けて奄美大島西北東シナ海に沈みます。

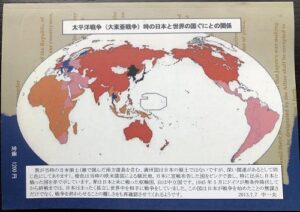

三国同盟で共に戦っていたイタリアは,すでに1943年9月に無条件降伏し,この年の4月28日にはムッソリーニが処刑され,遺体がミラノの広場さらされます。残るドイツも,5月1日にヒットラーが自決し,鈴木内閣に替わったちょうどひと月後の5月7日に,ついに無条件降伏します。

Hiro

問題1.鈴木貫太郎氏が首相になって,最初に命じたことは何だったでしょうか。次の選択肢から1つ選んでください。

予 想

ア.この戦争が諸外国でどのように評価されているかを調査すること

イ.これから先,日本人の食料が足りるかどうか調査すること

ウ.日本の現状と今後の見通しを調査すること

エ.その他

Hiro

正解は,ウ.日本の現状と今後の見通しを調査すること,です。

戦争を継続させるにも,当然必要なのは現時点の日本の実体を知ることのはずです。実は,特に日本の国力の現状や,軍の資材動員などの情報は,陸海軍の統帥部(参謀本部)により軍事機密ということで秘密にされ,閣議などでも知らされることがなかったのです。国の首相でさえも,そういう情報を得られていなかったのです。

Hiro

なんですか,これは!日本の首相がそんな大事なことを知らないということは,あり得ません。戦争当時においてさえも日本人の考え方は,欧米の常識からかけ離れていたことになります。この点について,井沢元彦さんが言われるところの日本人の「和」の精神なのかもしれません。

Hiro

つまり軍部内だけで「和」を保っていたということです。作戦の失敗をかばうのも,軍部での昇進人事も能力主義ではなく人柄や人との繋がりを大切にしたということも「和」の精神だと考えられます。

Hiro

アメリカは当時の日本の内情をよく研究していました。政府と軍部の2つの組織が日本国民を動かしていたという事実をです。ミズーリ号でのサンフランシスコ平和条約に日本から政府と軍部の代表2人がサインしたことも関係していると思われます。

Hiro

当時の天皇は,「日本のためには,戦争を終結させる方が良いだろう」と考えていました。これを踏まえて,ここで問題です。

問題2.戦争を終わらせるために鈴木貫太郎首相は御前会議を開きます。参加者は7名です。「戦争を終結する」のか「戦争を継続するのか」意見が真っ二つに分かれました。3対3です。鈴木首相が終戦に賛成すれば,4対3となり,「天皇が終戦という結論を認める」という形で決着がつきます。けれども,鈴木首相はそうしませんでした。鈴木首相は,なぜ自分の意見を言わなかったのでしょうか。次の選択肢から1つ選んでください。

予 想

ア.鈴木首相は<終戦>という結論について,天皇に結論を認めさせてはいけないと考えたから

イ.鈴木首相は<終戦>という結論は「4対3」などという多数決では決められないと考えたから

ウ.鈴木首相は<終戦>という結論について,議長が結論を決めてはいけないと考えたから

エ.その他

正解は,イ.鈴木首相は<終戦>という結論は「4対3」などという多数決では決められないと考えたから,です。

そこで,問題です。

問題3.鈴木首相は,<終戦>という結論は多数決では決められないと考えました。それでは,鈴木首相はどうやって結論を出したのでしょうか。次の選択肢から1つ選んでください。

予 想

ア.<戦争継続>か<戦争終結>かの判断を天皇に任せた

イ.御前会議に参加する人数を増やして<戦争継続>か<戦争終結>か,圧倒的な数で採決しようと考えた

ウ.議長に判断して欲しいと言われれば,議長(鈴木首相)の判断で<終戦>を決定するのが良いと決めていた

エ.その他

正解は,ア.<戦争継続>か<戦争終結>かの判断を天皇に任せた,です。

陸軍も海軍も終戦反対を強行に主張する若手将校をかかえていました。一触即発のクーデターの危険性もある中,もしそういう多数決,ましてや1票差などという決定であれば,軍部が納得するはずがありません。誰もが納得できる形で決まらなければならなかったのです。ですから,その結論を鈴木総理は天皇にゆだねるのです。鈴木総理は,自分の判断は述べず議長役の立場で,天皇の意見を求めたのです。それは天皇による裁断を引き出すための,鈴木が考えていたシナリオと考えられるのです。

そして,いよいよ天皇の裁断です。天皇は,

「私の意見は,先ほどから外務大臣の申しているところに同意である」

と,おおせられました。

「戦争がはじまっていらい陸海軍のしてきたことは,どうも予定と結果がたいへん違う場合が多い。いま陸海軍は本土決戦の準備をしておって,勝算もじゅうぶんあると申しておるが,わたしはその点について心配している。

先日,参謀総長から九十九里浜の防衛対策の話を聞いたが,侍従武官が現地を視察しての報告では,その話とは非常に違っているようであるし,また新設の第百何師団(陛下はたしかに師団番号をおおせられたが私は思い出せない)の装備完了との報告を受けたが,実は銃剣さえ兵士に配給されてないことがわかった。このような状態で本土決戦に突入したらどうなるか,わたしは非常に心配である。あるいは,日本民族は,みな死んでしまわなければならないことになるのではないかと思う。

そうなれば,皇祖皇宗(はじまりからいままでの天皇)から受けついできたこの日本という国を子孫に伝えることができなくなる。日本という国を子孫につたえるためには,一人でも多くの国民に生き残っていてもらって,その人たちに将来ふたたび立ち上がってもらうほか道はない。

これ以上戦争を続けることは,日本国民ばかりではなく,外国の人々も大きな損害を受けることになる。わたしとしては,忠勇なる軍隊の降伏や武装解除は忍びがたいことであり,戦争責任者の処罰ということも,その人たちがみな忠誠を尽くした人々であることを思うと耐えがたいことである。しかし,国民全体を救い,国家を維持するためには,この忍びがたいことも忍ばねばならぬと思う。

わたしは,いま,日清戦争のあとの三国干渉のときの明治天皇のお心持ちを考えている。みなの者は,この場合,わたしのことを心配してくれると思うが,わたしは,どうなってもかまわない。わたしは,こういうふうに考えて,戦争を即時終結することを決意したのである」

これが,所を移しながらの18時間にも及ぶ会議の結論だったのです。結論が出ても事はスムーズには運びませんでした。アメリカ側の回答,回答を受けての日本側の協議と続いていきます。天皇の処分に対してのアメリカの国内世論は,殺害36%,処罰・国外追放24%など天皇の戦争責任を強く主張するようなものだったのです。連合国でも天皇の戦争責任を追及する声は高かったのです。

2回目の御前会議でも天皇自らが,この議論に終止符を打ちます。天皇による聖断は,参加者すべての心に響きました。国民のために自分の身をかけての決断を下した――それが強烈に伝わった証でもあったのです。ついに,日本はポツダム宣言を受け入れ,無条件降伏による終戦へと進みます。

②教育者としての鈴木貫太郎

戦場や艦上で見せる軍人の姿と,忠実な侍従長としての姿,首相時代の悠然とした姿など,鈴木貫太郎はそれぞれの職分で傑出した能力を示しました。そして,それ以外に傑出した能力を示したのが,「教育者」としての姿です。

1909(明治42)年に2隻(せき)の練習艦隊のうちの「宗谷」艦長となった当時42歳の貫太郎は,兵学校を卒業したばかりの士官候補生を乗せ,遠洋航海に出ます。オーストラリアなどを航海のあいだ,鈴木艦長は候補生たちに強烈な印象を残したようです。彼は『自伝』の中でその時の思い出を語っています。

……「宗谷」では練習航海の本質から考えて,座学的なことは兵学校で十分教わっているのだから,今度は実地経験を主としなければならない。それで実務に重きを置いて正直に勤務することを務めてやらせた。指導に立つ人たちも非常な熱心をもって,そういう方面に指導というよりは身をもって範を示して,常に候補生の方に立ってやり,「さあそれについて来い」という態度で臨んだし,魂と魂の結ばれていく指導だった。

それから書くことはそうあまり奨励しなかった。候補生の書くこと――たとえば勤務録のような自分の経験したことを書かせるのはもちろんだが,たくさん書くのを奨励するために,人の書いたものを引き写すような弊害があったが,そういう必要はない。勤務録もそう過度の要求はしなかった。それで勉めて実際の活動を元気にやることを奨励した。そうなると艦内の軍規に重きを置いて,当直勤務などは最も厳格にやらせた。日常の勤務の上に細かく指導するように,みなが勤めてくれた。それは直接艦長がやるわけではなく,元気な指導官がやった。……このうちに現在の帝国海軍を背負って立っている人たちが多くいる。

……当時宗谷の候補生だった人たちの中から帝国海軍の名士が多数輩出したのも,若い人たちが当時の指導精神をよく体得して,確かに人一倍の努力を重ねた結果であったと,私は深く感謝している次第である。――『鈴木貫太郎自伝』

遠洋航海中の成績について述べた次の一節は,特に彼の教育観をよくあらわしているものとなっています。

試験の結果,成績の会議を開きました。その席上,司令官が言われるのには,「宗谷の成績は悪い」ということだったので,私は,「それなら実務の成績はどうですか」と反問しました。「実務は良い」ということなので,「それなら実務の点数をつけよう,だれを標準にするか」ということになり,「宗谷の井上(成美)候補生がよいだろう,これに百点をつけ,井上を標準として点数をつける」としたことがある。井上候補生は気の毒なほど忙しく,勤務録を書く暇もないくらいであった。

「<どういう教育を宗谷でやったのか,将来にその結果はどうなるか>ということは,半年や一年のペーパーの上で軽率に判断はできないものだから,どうか良い悪いは10年,20年後をご覧願いたい」,といって司令官に申し上げた。

その会議が終わってから候補生を集めて,

「今日会議の席上で<宗谷の候補生は成績が悪い>と言われたが,私はそれに対して,

<この教育の成績ということは,短い月日の間に表れるものではない。われわれはそんな教育をしなかった。10年,20年後にご覧願いたい>ということを司令官に申し上げてきた。だから,われらの教育の良し悪しは,お前らのこれから先の実績によって比較されることになったのだ。すべてはその時になって証明されるだろう。一生懸命にやれ」

と激励したことがある。

司令官が「宗谷の成績が悪い」といわれたことが,若い彼らの心に深い感動を与えて魂をゆさぶったものに違いない。そして彼らを発奮奮起させ,多数の名士を生み出したのだと思う。――『鈴木貫太郎自伝』

鈴木の見立てどおり,井上成美は後に海軍大将になり,米内光政とともに,海軍を代表する人物に育ちます。10年,20年の先を見据えた鈴木艦長の言葉に奮い立つ候補生の姿が目に浮かぶようです。こうして彼は優秀な後輩を育て,よき海軍の伝統を作っていったのです。と,中さんは書いています。

日米開戦前,鈴木はロサンゼルスで日本人移民への演説を行いました。当時はアメリカで日本移民の排斥運動が起こり,移民への規制を強めていた時期でした。日米両国の関係悪化により戦争の危機が高まる中,アメリカへ移民している日本人は,「日本とアメリカが戦争になったら,アメリカにいる自分たちはどっちにつけばいいのか?アメリカ軍人として日本と戦うのか?」という重大な問題に悩んでいたのです。それを鈴木司令官に質問したわけです。

Hiro

問題4.アメリカに移民している人々の悩み「日本とアメリカが戦争になったら,アメリカにいる自分たちはどっちにつけばいいのか?アメリカ軍人として日本と戦うのか?」さて,鈴木貫太郎はどう答えたでしょうか。次の選択肢から1つ選んでください。

予 想

ア.「日本に帰国してアメリカと戦え」と言った

イ.「アメリカ軍として日本と戦え」と言った

ウ.答えをはぐらかして,どっちつかずの答えをした

エ.その他

Hiro

正解は,イ.「アメリカ軍として日本と戦え」と言った,です。

鈴木貫太郎の答えは明確でした。

「君たちは本国を去ってアメリカの保護下に属している。アメリカの保護下に属している。<その地にいる人はその地に尽くす>という重大な責任がある。だから君たちは<日米戦争が始まったから,日本に帰って忠節を尽くさねばならない>とか,<この地にいて日本のためにやろう>などと考えるなら,初めからアメリカに来なければよかったのだ。

そんなことは問題ではない。その時に決めれば良いことだ。それは二心を懐くことになり,今どうするかを決めることのできないことだ。

この土地にいてこの土地に尽くし,<日本のことを忘れろ>とはいわないが,この土地にいてこの地の風習をよりよく学んで日米戦争の起こらないように努力し,将来君たちの子孫が大統領にでもなることを考えたらどうだ。日本人をアメリカ人に教育しようというのがアメリカの教育なら,喜んでやったら良い。君たちがアメリカに参加して参戦し日本と戦ったとしても,負ける日本ではない。数万の人がアメリカに参加しても負けない。微動だにしない。それよりも<あの大統領は日本人の血統だ>といわれる者を作り上げるように勉めるのがよい」

といった。

みんな喝采したが,その中には相当の愛国者もいるから,不満な人もあったかもしれない。

会の終わった後,その主だった人が,3,4人やって来て,「今日は司令官から良い話を承(うけたまわ)ってみなが喜んでいる,私どもも同じ考えを持っているが,私どもが口走ったらたちまち大勢の人々から迫害を受けます」といっていた。「司令官から言っていただいたので,私どもも成りゆきを決められます」と喜んで帰った。――『鈴木貫太郎自伝』

Hiro

彼の死後,残された妻と村人たちとのふれあいもとても良いものだったそうです。鈴木貫太郎という人物の懐の深さといい,ブレない考え方といい,彼が終戦時の首相になってよかったなあと心の底から思います。彼でなかったら,日本国はとんでもないことになっていたかもしれません。あー,よかった,よかった‼

Hiro

日本敗戦によってアメリカおよび連合国とサンフランシスコ平和条約を結び,そして日本人にとって最悪なとんでもない密約をアメリカと結んだといわれている吉田茂氏とは大違いだ,とあなたは思いませんか?

Hiro

アメリカと日本のとんでもないような内容の密約について,ここでは書きません。今の日本を手も足もでないような国,半分だけの独立国にしているこの密約をいつの日か破棄し,普通の独立国にしなければいけません。密約の真実を国民の前にすべてさらけ出し,全国民が日本国の在り方を考えることによって,この日本国を真の独立国に変えていかなければならない,と私は強く思っています。

Hiro

このレポートはいかがでしたか。映画『日本のいちばん長い日※』でも伝えているように,日本人,特に若い軍人や幹部軍人にとって,日本の敗戦を受け入れるということは大変なことだったであろう,と私には想像できます。

言葉の説明:(ウキペディアより)

『日本のいちばん長い日※ 運命の八月十五日』(にほんのいちばんながいひ うんめいのはちがつじゅうごにち)は、半藤一利による日本のノンフィクション書籍。1965年(昭和40年)の初版刊行時は文藝春秋新社から大宅壮一編のクレジットで発売され、1995年(平成7年)6月に文藝春秋から半藤名義で『日本のいちばん長い日 運命の八月十五日 決定版』として再版された。

昭和天皇や鈴木貫太郎内閣の閣僚たちが御前会議において日本の降伏を決定した1945年(昭和20年)8月14日の正午から宮城事件、そして国民に対してラジオ(日本放送協会)の玉音放送を通じてポツダム宣言受諾を知らせる8月15日正午までの24時間を描いている。

Hiro

Shige

私は,たまーに温泉へ行ってのんびりします。

あなたも,温泉にでもつかってゆっくりしませんか?

私のおすすめは,兵庫県北部にある湯村温泉です。

小さな温泉地でのんびりできると思います。

湯村温泉はこんなところです。

→ https://tk-s-e-office.com/?p=2325

旅館のおすすめは,部屋が広くて,リーズナブルなのはコトブキ(残念ながら露天風呂はありません!),プライベートな空間で食事をして,豪華で大きな露天風呂があるのは朝野家,プールやゲームコーナーがあってリーズナブルなのは井づつや,古い旅館でもいいなら<とみや>(笑)

やっぱり「朝の家」最高!(湯村温泉)

→https://tk-s-e-office.com/?p=2880

このプールいいよね!(兵庫県・湯村温泉)

→https://tk-s-e-office.com/?p=2805

旅館の近くには,<さんそん>という居酒屋があります。日本酒のソムリエがいておいしい日本酒を飲むならココ!

<さんそん>の近くに<中華料理 笑来園(しょうらいえん)>があります。ここは,餃子がおいしいです!

<じゃらん>では,いろんな種類の宿泊施設を紹介しています。

・犬や猫と一緒に泊まれる宿。

・露天風呂付き客室がある宿。

・リーズナブルな宿。

・市内にある交通の便がとてつもなく便利な宿。

一例として,熊本市内で宿泊するなら,熊本駅前すぐにある<THE BLOSSOM KUMAMOTO>ホテルがお勧めです!このホテルのキングサイズベッドの部屋は見晴らしが良くて最高でした!

あなたの宿泊条件にピッタリの宿が必ずあります。

お値段の設定もいろいろです。

ぜひ調べてみてください。

私は,下のサイトから予約しています!

【じゃらん】国内25,000軒の宿をネットで予約OK!2%ポイント還元!

![]()