小学3年生で初めて「わり算」の学習をします。

そこで,わり算を学習する上で大事なポイントをお伝えします。

かけ算のポイントは,

「一当たり量×いくつ分=全部の量」の考え方をマスターすると

理解力が高くなる,というものでした。

小学2年生のかけ算九九の教え方については,

下のサイトを参照ください。

それでは,わり算の考え方のポイントはなんでしょうか。

詳しく見てみましょう。

1.わり算の2つの意味

一つは,<等分除>と言われるものです。

等分とは等しい数に分けるという意味です。

除とはわり算という意味です。

合わせると,<等分除>とは等しい数に分けるわり算ということになります。

例題で説明します。

という問題があります。

「分ける」という言葉があるので,わり算をつかいます。

すると,12÷4という式になります。

答えは,動画を見てください→https://youtu.be/oCRLS_cfJe4

答えは,3個になります。

つまり 12÷4=3 ということになります。

言葉で表すと,

「全部の量÷いくつ分=一当たり量」になります。

式で表すと,

12個 ÷ 4人 = 3個/人 になります。

逆に言うと,

「一当たり量×いくつ分=全部の量」ということと同じです。

3個/人 × 4人 = 12個 になります。

ということは,わり算の答えは,かけ算で求められるということになります。

例題をいくつか解いていくうちに子ども達から

「わり算の答えは,かけ算で答えが出せる」

と,出てくるでしょう。

出てこなかったら,指導者が教えたらいいと思います。

わり算の意味のもう一つは,<包含除>と言われるものです。

包含とはつつみこみ,中にふくんでいるという意味です。

除はわり算の意味です。

つまり,中にふくんでいるわり算という意味になります。

言葉的にはわかりにくいので,

例題で説明します。

という問題があります。

「分けられますか」とあるのでこの時にも,わり算をつかいます。

12÷4という式になります。

答えは,動画を見てください→https://youtu.be/oqRByVO8eyE

答えは,3人になります。

つまり

12 ÷ 4 = 3 ということになります。

言葉で表すと,

「全部の量 ÷ 一当たり量=いくつ分」になります。

12個 ÷ 4個/人 = 3人 になります。

逆に言うと,

「一当たり量 × いくつ分=全部の量」ということと同じです。

4個/人 × 3人 = 12個 になります。

ということは,包含除のわり算の答えは等分除と同じように,

かけ算で求められるということになります。

例題をいくつか解いていくうちに子ども達から

「わり算の答えは,かけ算で答えが出せる」

と,出てくるでしょう。

出てこなかったら,指導者が教えたらいいと思います。

大切なのは,

問題の内容をとらえて図やブロックで問題の意味を説明できることにあります。

ただ単に,問題が解けるだけでなく

問題の意味を理解し,友達に説明してわかってもらえるだけの

理解力と説明力の方が大事なのです。

そしてもう一つ,

「同じような問題を作ることができる」

と,いうことが大切です。

全員の子どもができることはないかもしれませんが,

作れる人にはどんどん作ってもらいましょう。

その問題をクラスの子ども達(あるいは家族で)で解いてもよいかもしれません。

2.2つのわり算の意味を一緒に教えてはいけない

わり算には2つの意味があるということを説明しました。

気を付けていただきたいことは,

この2つのわり算の意味を同時に教えてはいけないということです。

子ども達が混乱するからです。

わり算を教えるときは,

例えば等分除の例題をたくさん解いてもらって,

理解できたことを確認してから,

次の包含除のわり算に進んでください。

包含除の例題を解いているうちに,

子ども達は2つのわり算の意味をなんとなく理解できるようになる

と,思います。

「なんとなく理解できている」の程度で十分です。

子どもによっては,今分からなくても,ずっと後になって

「あっ,そうか!」

と,理解できるときがくるかもしれません。

あまり焦らないことです。

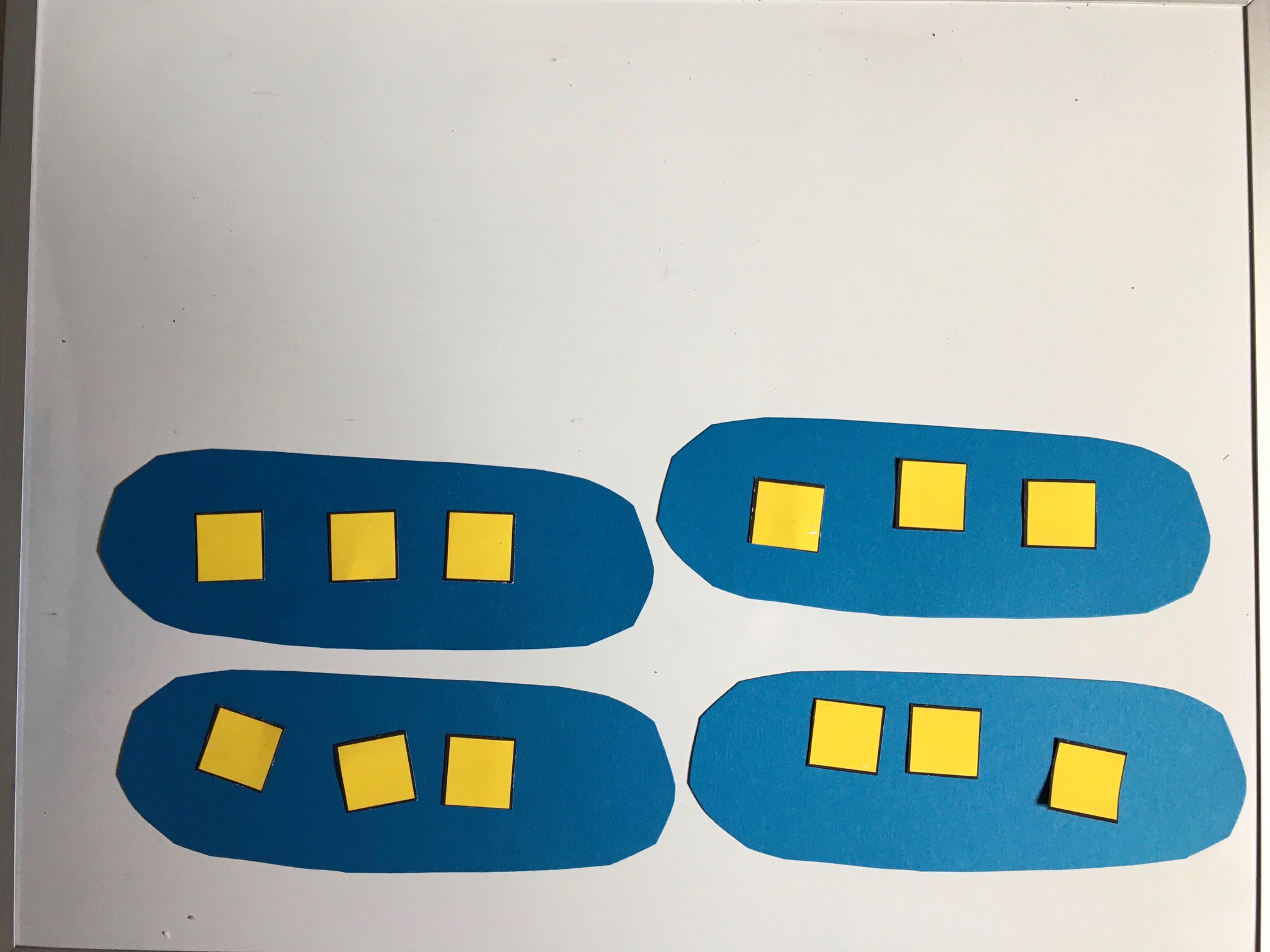

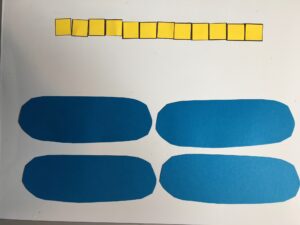

3.必ずブロックを使う

わり算の答えを出すときは,

はじめはブロックを使うようにしてください。

簡単に答えを出せる子どもであっても

ブロックを使って答えを出させてください。

子どもに「ブロックを使わなくても自分は大丈夫です」と言われても,「先生(ママ,パパ)は,あなたが本当にわり算の意味を理解できているかをブロックの操作で見ているのですよ」

と,伝えてください。

そして,わり算の意味を子どもに説明させてください。

そして,わり算の問題を作らせてください。

4.余りのあるわり算について

子ども達がブロックを使って,

わり算の答えをすらすらと出せるようになったら,

余りのあるわり算を学習します。

わり算の答えを出す学習は,

わり算と違う学習の単元のときでも,

算数のはじめの5分から10分の間で練習すればいいのです。

わり算の練習が終わってから,

今日の単元の学習をするようにしたらいいと思います。

さて,余りのあるわり算の学習方法についてお伝えします。

はじめは,例題を解きます。

例えば,

という問題があります。

12÷5 という式になります。

答えは,動画を見てください→https://youtu.be/XqkElxOWcgI

答えは,2人に分けられて2個あまるになります。

つまり 12 ÷ 5=2あまり2 ということになります。

同じような例題を繰り返します。

繰り返すうちに,かけ算とひき算でわり算の答えが出せることに

子ども達が気づくようになります。

子ども達がわり算の答えの出し方に気づいたら,

計算の方法をクラスの子ども達で共有します。

割る数のかけ算で割られる数より小さい数になるかけ算の答えを出して,割られる数から引いた数があまりになる,ということを確かめます。

最初は,いつものようにブロックを使ってください。

それから,わり算の答え簡単に出せる筆算を教えます。

5.わり算の筆算のやり方

わり算の横式 12 ÷ 3 を筆算にする書き方を丁寧に教えます。

特にわり算の記号の書き方や数字の位どりについて丁寧に教えます。

定規を必ず使います。ケアレスミスを少なくするためです。

書き方に慣れてきたら,

余りのあるわり算の筆算の計算方法を教えます。

算数の時間のはじめの5分くらいで練習を繰り返し続けます。

筆算の書き方・やり方の動画を見てください→https://youtu.be/YWNpkdvErwU

<わり算の計算練習はわり算の単元のときだけしかしない>

という先生がおられますが,クラス全員の子ども達がわり算の計算ができることが目標なので,全員ができるまで1年間練習しても問題ないと考えます。

例えば,授業の最初の5分をわり算のひっ算練習に充ててもいいと思います。

クラスの全員ができるようになれば,3年生のわり算は卒業です。

このわり算「全部の量 ÷ いくつ分=一当たり量」ができるようになっていると,5年生で<割合>の単元を学習するときに大きな力になるはずです。

このブログで<わり算のヒント>について,あなたが何かつかめることができたとしたら,私はうれしいです。

最後まで読んでいただき,ありがとうございました💛

どうしてもわり算ができない場合は,

私(ヒロじい)に質問してください。

私は家庭教師もしていますので,このサイトの一番下の<お問合わせ>から申し込んでください。

よろしくお願いします。

全ての教化をまんべんなく学習しようと思ったら,スマイルゼミが一番効果的だと私は思います。よかったら,下のサイトからどうぞ。