Hiro

中華人民共和国と大韓民国は,80年前の大東亜戦争について,しつこいくらいに何度も何度も日本に対して反省を求めたり抗議を続けたりするのはなぜなのか,私にはどうしてもわかりませんでした。

Hiro

私の感覚からすると「過去に起きたことは起きたことでお互いに精算して,新しい未来志向の考え方でお付き合いをすればいいじゃないか」と思っていました。

Hiro

私は,この本を読んで中国人および韓国人,そして日本人の考え方が大きく異なることが理解できたように思います。この本を読む限り,お互いの国同士が納得いくような解決策はなさそうです。根本的な考え方が異なるからです。

Hiro

聖徳太子の頃からすでに,日本は中国との付き合いは大変だったようで,これから先も中国とのお付き合いは大変そうです。中国や韓国の考え方を知った上で,それなりのお付き合いをしていった方がよさそうです。

Hiro

この2つの国と日本が仲良くすることは,おそらく難しいでしょう。どんな付き合い方が一番いいのか,これからの政治家の人々(いつの日か,能力と知恵ある政治家が日本に出てくれることを願うばかりです)にお任せします。

Hiro

私たち庶民は,それなりに忙しいですから,自分たちの幸福を一番に考えて生活したいと考えています。私たち庶民は,国同士の国際関係まで手が回りません。

Hiro

ただし,いつの時も国民一人ひとりが国の方針について考えなくていけないことは確かなことだと思います。一般国民あっての国ですから,決して国あっての国民ではありません。

Hiro

いつものようにいくつかの問題を通して,井沢元彦さんがこの本で伝えたいことをあなたと一緒に考えていくことにしましょう。

Hiro

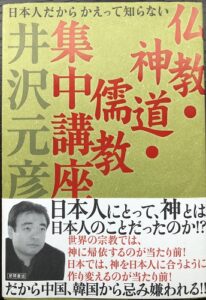

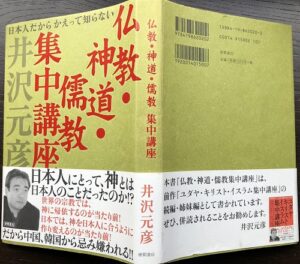

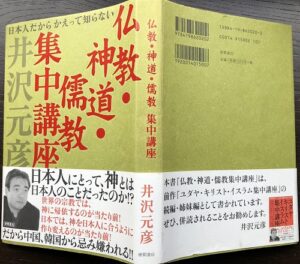

1954年,名古屋市生まれ。早大法学部卒。TBS入社後,報道局放送記者時代『猿丸現思考』にて第26回江戸川乱歩賞受賞(26歳),31歳にて退社,以後執筆活動に専念。歴史推理,ノンフィクションに独自の世界を開拓,主な著書としては『言霊』『穢れと茶碗』『隠された帝』『義経はここにいる』『逆説の日本史』『言霊に国解体新書』などがある。

Hiro

問題1.日本文化を象徴するものは何か,井沢元彦さんは何と考えているでしょうか。次の選択肢から1つ選んでください。

予 想

ア.初 詣

イ.おじぎ

ウ.折り紙

エ.その他

Hiro

正解は,ウ.折り紙です。井沢さんは次のように書いています。

折り紙というのは,とても制約の多い芸術です。必ず正方形の紙を使い,のりやはさみは決して使わない。外国人ならすぐにのりやはさみを使いたがるところを,絶対に使わずに折ることだけで表現していく。非常に制約された技法の中で美を競っているわけです。制約という意味では,俳句も同様のものだと思います。ですから私は,日本文化を象徴するものの1つとして,外国の影響をほとんど受けず,日本人が独自につくり上げたものの象徴として折り紙をあげることにしています。

Hiro

問題2.日本が海外文化を取り入れ,日本風に改変するときのかたちを象徴するものは何か,井沢元彦さんは何と考えているでしょうか。次の選択肢から1つ選んでください。

予 想

ア.ビーフカレー

イ.牛 丼

ウ.すき焼き

エ.その他

Hiro

正解は,ア.ビーフカレーです。井沢さんは次のように書いています。

カレーの本場であるインドは,人口の大半がヒンズー教徒です。ヒンズー教徒は牛を神の使いと考え神聖視しますから,絶対に牛を食べません。ですからインドにおいては,ビーフカレーというのは「あり得ないもの」なのです。日本だからこの組み合わせがあり得るのです。日本人は宗教的タブーや戒律に非常に疎いですから,場合によっては,ヒンズー教徒のインド人を招待して,ビーフカレーをごちそうするなどということをやりかねません。でもそれは,とても失礼なことです。

ビーフカレーを目の前に出された彼らのショックを,我々日本人が想像するのは難しいのですが,例えば外国の山奥に行き,そこで何かわからない肉料理を出され,おいしいと思って食べたあと,「それは人間の肉だ」と聞かされたような感じだと思います。宗教的タブーはそれほど強いものなのです。

一般の日本人は,カレーがインド発祥だから,ビーフカレーも当然インド発祥のものだと思っています。確かにカレーの発祥地はインドですが,もともとのカレーが日本において相当な変容を遂げていることを,日本人は全く意識していないのです。

Hiro

問題3.日本人にとっての民族宗教は何だと井沢元彦さんは考えているでしょうか。次の選択肢から1つ選んでください。

予 想

ア.神 道

イ.仏 教

ウ.儒 教

エ.その他

Hiro

正解は,ア.神 道です。井沢さんは次のように書いています。

日本人にとっての民族宗教,つまり今のたとえで言えば,オリジナルな折り紙に当たる宗教は「神道」です。それに対して「仏教」や「儒教」は,もともとは外国のものです。日本はそれを,実はビーフカレーのように,日本人にフィットするやり方で取り入れているのです。

ところが,これもビーフカレー同様,日本人の多くはそのことを知らないため,日本の仏教や儒教が,発祥地における本来の仏教や儒教とはまるで違ものになっているにもかかわらず,同じものだと思い込んでいます。その結果,宗教がよけいわからなくなってしまっているのです。

Hiro

問題4.儒教の徳目は8つあると言われています。それでは,その中に<和>はあるでしょうか。井沢元彦さんはどう考えているでしょうか。次の選択肢から1つ選んでください。

予 想

ア.儒教の徳目に<和>は,ある。

イ.儒教の徳目に<和>は,ない。

ウ.儒教の徳目に<和>は,ないが,同じ意味としての他の徳目は,ある。

エ.その他

Hiro

正解は,イ.儒教の徳目に<和>は,ないです。井沢さんは次のように書いています。

儒教には「義」という徳目があります。「義」とは,ごく簡単に言えば「正義」です。正義を実現するためには悪と戦わなければなりません。争いになったとしても,義を貫かなくてはいけないこともあります。ですから,儒教の徳目に「和」は必要ないのです。

「和」は,とにかく争いを起こさずにやっていこうということです。そのため悪いかたちを取ると,悪を見逃すことにもなりかねません。だから中国人は,「和」を一番大切なことの一つとは考えなかったのです。

Hiro

問題5.日本で武士が興ったのはどうしてでしょうか。井沢元彦さんはどう考えているでしょうか。次の選択肢から1つ選んでください。

予 想

ア.農民が荘園を守るために自分たち自身を武装したから。

イ.仏教を広めるためにお坊さん自身を武装したから。

ウ.穢(けが)れという神道思想があったから。

エ.その他

Hiro

正解は,ウ.穢(けが)れという神道思想があったから,です。井沢さんは次のように書いています。178ペから本文を抜き書きします。

神道には,穢れという概念があります。穢れというのは,人間が死ぬことによって発生する,生命の輝きを奪うような状態です。ですから,そういうものは徹底的に排除しなければならないと考えます。そして,穢れてしまったときは,禊や祓いを行なって取り除きますが,そもそも穢れないことが一番いいという発想になります。実はこの考え方が,日本史にきわめて大きな影響を与えているのです。それは何かというと,軍隊の問題です。

(略)人を殺傷するのは,穢れ思想を持つ日本人にとってはできるだけ避けたいことでした。そのため,時代が下って世の中が平和になると,まず皇族がそういうことをしなくなりました。そして次に,貴族たちもやらなくなってしまいました。平安時代の中ごろには,中国から輸入した律令制度が日本でもしかれますが,その中には軍事組織も組み込まれていました。(略)しかし,日本では軍隊は嫌われ,だんだんとやる人がいなくなり,次第に有名無実の存在になってしまいます。(略)

開拓農園の財産を守ってくれる人はいません。中央では,自分たちの手は絶対に汚したくないという人たちが,政権を握っているからです。その結果,国家警察は機能していないし,軍隊もいないという,国としては異常な状態が続きます。その中で大規模な野盗団,強盗団に対抗するためには,世界中どこでもそうですが,武装して自分たちで守るしかありません。こうして生まれたのが武士団です。武士団の理論というのは,非常にリアリスティック,つまり現実的なのです。人を殺せば穢れを浴びると言うが,それは仕方のないことではないか,放っておいたら,財産が盗まれてしまうのだから,こちらも武装して悪い奴らは叩き斬るしかない,というのが武士の論理です。ですから,なぜ武士が興ったのかということを突き詰めていくと,実は穢れという神道思想があったから,ということになるのです。

Hiro

問題6.井沢元彦さんは,<日本人は危機管理が下手だ>と言います。それでは,なぜ日本人は危機管理が下手なのでしょうか。井沢元彦さんはどう考えているでしょうか。次の選択肢から1つ選んでください。

予 想

ア.日本人は,自分に都合が悪いことは考えようとしないから。

イ.日本人は,良いことばかりを考えるから。

ウ.日本には,言霊信仰があるから。

エ.その他

Hiro

正解は,ウ.日本には,言霊信仰があるから,です。井沢さんは次のように書いています。192ペから本文を抜き書きします。

日本では,言霊信仰があるので,起こってほしくないことを起こり得る事態として口にした段階で非難されてしまいます。つまり,「日本国憲法を守れ,守れと言うけれども,もし外国が侵略してきたらどうするんですか」と言ったら,その人はそれだけで「けしからん」ということになってしまうのです。そこには,そんな不吉なことを言葉挙げすべきではない,という非難が込められています。

Hiro

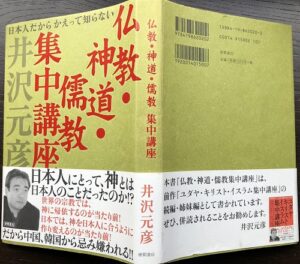

井沢元彦さんが書いた『仏教・神道・儒教 集中講座』を読んで,私は,やっと日本の歴史が理解できたような気がします。

Hiro

学校で習った「日本歴史」は,私にとって,まったくつまらないものでした。歴史的事項を何の理由もなく先生に私は暗記させられてきたかたです。日本の歴史が進んできた道には,それなりの理由があったのです。

Hiro

日本人は,神道という宗教によって歴史をつくってきたことになります。日本の歴史についてもやもやしたものが,井沢さんの本によって私の頭はスッキリしたのです。「歴史の原因と結果がわかった」と言ってもいいかと思います。

Hiro

すると,これから先の日本の未来もなんとなく分かるような気がします。そして,神道と並列して,日本人の理性・科学的知性によって日本の未来を考えていかなくてはいけないことになります。

Hiro

そこで,必要なのはやっぱり<仮説実験的認識>です。<仮説実験的認識>が日本人の常識に,いや世界中の人々にとっても<仮説実験的認識>が常識になったときに世界平和が訪れるのかもしれません。あと何年かかるでしょうか。あと数百年?必要でしょうか。それとも数千年?必要でしょうか。

Hiro

私たち人間は,気長に待つしかないようです。それまで人類が生存していればいいのですが・・・。「人間の愚かさによって,人間は滅亡することもあり得ることだ」と,私は考えています。

追 記

Hiro

私はこのレポートのはじめに以下のことを書きました。「この本を読む限り,お互いの国同士が納得いくような解決策はなさそうです。根本的な考え方が異なるからです」について,私がこの本から学んだことを書いてこのレポートを閉じます。

Hiro

日本人の<和を以て貴しとなす>という民族的性質,それはそれで素晴らしいことだと私は,思います。当たり前ですが,日本人以外の人たちは,<和を以て貴しとなす>なんて全く考えません。中国や韓国は儒教思想だし,欧米はリスト教的な個人思想だし,イスラム教国はイスラム教思想だし,それぞれの地域で発展してきた考え方があります。

Hiro

これらの思想は優劣を決められるものではなく,ただ存在するということです。ただ,日本人の考え方は認められない場合が多いでしょう。そのために,ことある度に大きな声で日本人の考え方を述べなくてはいけないし,場合によっては戦う覚悟を見せなくてはいけないときもあるかもしれません。矛盾していますが,日本人を守るために戦うという覚悟です。戦争をするという意味ではありません。言論で戦うのです。

井沢元彦さんによると,中国の主張は儒教思想が元になっているそうです。死んだ悪人は未来永劫悪人だという考え方です。日本とは大きく異なります。中国は儒教の国なので,父親の敵は絶対に討たなければなりません。中国には中華思想がある上,彼らの信じる儒教は批判を受けつけない宗教です。だから彼らは,自分たちが絶対正しいと思っているのです。だからこそ自分たちの考えを押しつけるのです。だから日中の問題は宗教問題なのです。そして,そこには,中国と日本の霊に対する考え方が根本的に違うという問題があります。そのことを,日本側も,中国側も理解していないことが,今の日中関係を不幸なものにしている最大の原因だと私(井沢さん)は思います。

Hiro

それは,自分の宗教を知る最もよい方法は,外国の宗教をよく知り,それと自分の宗教を比べてみることです。それをすることによって,自分の宗教の特性も,相手の宗教の特性も見えてきます。そうやってお互いの特性が見えてきて初めて,歩み寄る道も見えてくるのではないでしょうか。

Hiro

Shige

私は,たまーに温泉へ行ってのんびりします。

あなたも,温泉にでもつかってゆっくりしませんか?

私のおすすめは,兵庫県北部にある湯村温泉です。

小さな温泉地でのんびりできると思います。

湯村温泉はこんなところです。

→ https://tk-s-e-office.com/?p=2325

旅館のおすすめは,部屋が広くて,リーズナブルなのはコトブキ(残念ながら露天風呂はありません!),プライベートな空間で食事をして,豪華で大きな露天風呂があるのは朝野家,プールやゲームコーナーがあってリーズナブルなのは井づつや,古い旅館でもいいなら<とみや>(笑)

やっぱり「朝の家」最高!(湯村温泉)

→https://tk-s-e-office.com/?p=2880

このプールいいよね!(兵庫県・湯村温泉)

→https://tk-s-e-office.com/?p=2805

旅館の近くには,<さんそん>という居酒屋があります。日本酒のソムリエがいておいしい日本酒を飲むならココ!

<さんそん>の近くに<中華料理 笑来園(しょうらいえん)>があります。ここは,餃子がおいしいです!

<じゃらん>では,いろんな種類の宿泊施設を紹介しています。

・犬や猫と一緒に泊まれる宿。

・露天風呂付き客室がある宿。

・リーズナブルな宿。

・市内にある交通の便がとてつもなく便利な宿。

一例として,熊本市内で宿泊するなら,熊本駅前すぐにある<THE BLOSSOM KUMAMOTO>ホテルがお勧めです!このホテルのキングサイズベッドの部屋は見晴らしが良くて最高でした!

あなたの宿泊条件にピッタリの宿が必ずあります。

お値段の設定もいろいろです。

ぜひ調べてみてください。

私は,下のサイトから予約しています!

【じゃらん】国内25,000軒の宿をネットで予約OK!2%ポイント還元!