仮説実験授業の実践

仮説実験授業の実践 仮説実験授業「ものとその重さ」(第4回)の報告

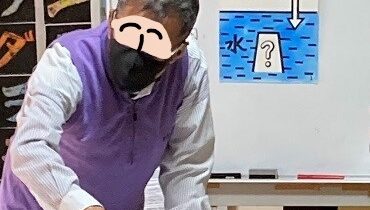

2024年4月20日(土)サンデーゼミにおいて科学教室を実施しました。内容は,仮説実験授業「ものとその重さ」(第4回 2.ものの変化と重さ)です。今回のゼミ生の参加は3名,計6名の参加者でした。どんな結果になったのでしょうか?よかったら読んでください。

仮説実験授業の実践

仮説実験授業の実践  仮説実験授業の実践

仮説実験授業の実践  仮説実験授業の実践

仮説実験授業の実践  仮説実験授業の実践

仮説実験授業の実践  仮説実験授業の実践

仮説実験授業の実践  仮説実験授業

仮説実験授業  仮説実験授業

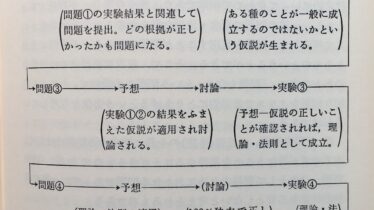

仮説実験授業  仮説実験授業とは何か

仮説実験授業とは何か  仮説実験授業の実践

仮説実験授業の実践  仮説実験授業

仮説実験授業